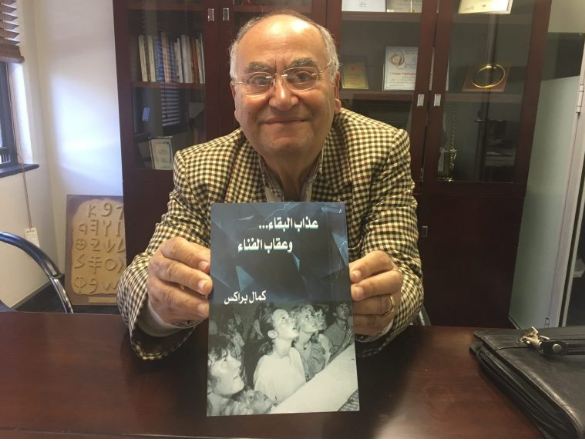

بقلم كمال براكس

بكل فخر واعتزاز، اني اضطر للمرة الاولى في زماني، الى التحدث عن بعض زوايا حياتي النفسية والروحية، لأن حياتي تأبى الا ان يبقى سر صيانة النفس عن الشرور دفيناً، لكي يزيد عبقه في نور الحق، وعودة العقل وغطوسه في طبيعته النورانية.

الترفع بالنفس هو القضاء على فكرة البرجس، والشعور في الانسان، هذا التفكير الشهواني الذي يتحكّم بمعظم الناس، فحيث لا تعود هناك فكرة الدنس وشعور الرجس، فينحل الانسان من كل عقده النفسية وتصبح الروح كالمرأة، ولا تعود تحركّه رغبة او ميل. اما الذين هم قابعون ينظرون الى الرجس في نفوسهم، فلا بدَّ لشهوة الأمل وملذَّاته، وللشهرة البهيمية ان تجتذابهم اليهما.

وانني اقول بكل تواضع، انها فراسة المؤمن، هي من حدس ربه، فانني عشت معظم مراحل حياتي في الاستقامة، اسعى جاهداً الى اكتمال هذه التقوى الفكرية والجسدية في ذاتي، واضيف امام ضميري بكل انسحاق، انني قد اكون في هذه المسيرة عبر آلامي، وعواصف رغبتي، قد توصّلت ربما الى الاشراف، على قمة العطاء في النفس الذي تربطني به محبة الحق الاصيلة.

واني في قرارة نفسي، كنت اميل باحساسي الى القوة عند الضعف، تمرّ بي حوادث مؤلمة، يخامرني بها الشك والتردّد فأتأرجح بين (نعم او لا) وكيف، ومنهم من رأى العجائب رأي العين، كما ورد في الكتب الموحى بها وانكروا.

كما اني اصرح سلفاً اؤمن بالتسليم، فاذا اردنا ما نضع ما لا يدرك تحت الادراك، فيلزمنا ادراك اقوى، وهذا لا يصح بأن ينسب الى من يُسمّونه «الله» فالعقل البشري محدود، والقوة غير المنظورة غير محدودة، وقوة البشر محصورة بنا ولها حدّ لا تتعداه، والايمان بدون اعمال، يفسد رسالة السلام التي هي هدف الإيمان، والسلام ابن المحبة، والله محبة، ولم يكن الإيمان الا وسيلة السلام على الارض، لتعمّ المحبة الجميع، فيتلاشى الشر ويعمّ الخير. هذا هو ايماني اذاً فالسلام لكل من يعمل الخير من اي طائفة كان، ومن اي دين جاء.

كما اني كنت احترم نفسي، ولا امسّ حرية الآخرين، ولا أفّرق بين ابيض واسود واصفر واحمر، وطائفة ودين، لأن الضغط على المعتقدات، والانحياز الى الحزبيات بالقوة او بالاغراء، هو ضد المبادئ الانسانية الحرة.

وقد خلوت الى نفسي، فرأيت برؤياي، وكأني اي الله مصدر العدل والاصلاح المحض والصادق،الذي جعلني ان اكون مؤمناً، فهو الذي خلقني، وجعل لي عقلاً وقلباً وكياناً بديعاً، ووهبني ارادة، أميّز بها الضار من النافع، فأختار الهدى وانبذ الضلال.

فإن سيدنا يسوع المسيح عليه السلام، الذي صلب على الخشبة، التي هي اقرب الشعارات في تمثيل آلامه، والى تجلي الحق، وتحقيق خلاص البشرية بأسرها من خلال موته على الصليب، وتحرّر كل انسان من ابناء الله، وتحققه بطبيعته الإلهية، وارتفاع صليب الحق والمغفرة، فسبحان من جعل هؤلاء الابرار اوتاد هذه الدنيا، ومسخ جميع الذين يتعرضون اليهم بقول السوء، وجعل ارباب القالة لا يستطيعون ان يعفروا جبهتهم على تراب آثار اقدامهم.

وبعد، اتمثّل بقول المسيح: «لا ترموا بدرركم امام الخنازير، لأنها لا تلبث ان تهجم عليها وتدعسها وتطمرها بأرجلها»، واني احمد الله الذي سكب علينا من نعمته صبراً، لنحتمل القوم الكافرين الجاحدين لكل نعمه. وان المؤمن يعمل بما أمر الله به، هو ولائك افضل، وان لم يكن لم ير الله فقد قال الكتاب المقدس (طوبى للذين لم يروا وآمنوا).

كما اني اقول اني هذه العذراء المريمية، التي هي على مثال وقدوة سيدة البشر، وهي في حقيقة الرمز النفسي الكلية، فانها قد تجاوزت وتعدّت معالم الطريق، وجحيم الرغبات، وانار الحق فيها وحولها، كأنها قنديل الزمان، في عتبة الشر وعماهته، حيث لا تطاولها غيمة ولا رذيلة، والتي حبلت بلا دنس، وفي قول القرآن عنها :»يا مريم: ان الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين». وهكذا ارتفعت مريم العذراء في نظر الاسلام.

رأيت الغش والاحتكار، بالتجارة والطبابة والصيدليات والمدارس والجامعات حيث التجارة والمال، فيعيش الغني ولا يحاسب على مخالفة، ويموت الفقير من جوعه ومرضه وعدم العناية. فالاغنياء يأكلون 0العجل المسمّن، وينامون على الحرير والأسرة الوتيرة، ويمضون الليالي بالفجور والقمار وتعاطي المخدرات، وابناء الفقير ينامون على الارض يأكلون القديد اليابس.

وقرأت ذات يوم، عن امرأة غنية، بلغّوها عن رجل يموت جوعاً، فذهبت بعربتها، وظنوا انها ذاهبة لاسعافه، ولكن بقيت امامه حتي مات، وكانت النتيجة، انها جاءت، لترى كيف يموت الانسان من الجوع، وكم من مريض مات على ابواب المستشفيات.

المنازعات بين الدول الكبرى وايضاً الصغرى، والتي انبتت حروب ابادة جماعية دامية، دينية، عرقية، مذهبية او سلطوية، ذهبت بملايين البشر مدى اجيال، وفي كل بقعة من هذه الارض الى الآن، هم بعداء مرير قبيح.

وابناء البشر يولدون، ولا يعلمون الى اين ماشون، ويعيشون ولا يدرون لمن يدخرون، وتأتيهم النكبات من صنع ايديهم، واختراعاتهم الفتاكة من صواريخ بالستية تطال العالم بأسره، وقنابل ذرية ونووية، فوق الارض وتحتها وفي الفضاء والبحور، فهم حرب علىانفسهم، كلسان الوحش على المبرد الى ان يستنزف دمه.

وما الارض الا منفى الاشقياء الظالمين، ارسلوا للعذاب والتعاسة والتمحّص والتطهير، وبالاوجاع والاتعاب، وعرق الجبين يأكلون خبز الوجع، واي شيء اتعس من الموت، وما المسرّات والغنى والفناء، الا فترة لزيارة الشقاء. فلا بالمال ولا بالجمال ولا بالامجاد لهم راحة، لأن الامراض تتبعهم، واشد مرارة هو القبر.

والمسوولية الكبرى تقع على اولئك الذين اخترتهم رؤساء روحيين فقد ارسلتهم لنشر السلام، فكانوا رؤساء واحزاب وشقاق وخصام، اسألوا الدماء البريئة التي سالت كالسواقي بحروبهم الدينية المفجعة والموجعة، وما اجتمعوا الا للمناقشات والمشاحنات والمنازعات واثارة البغضاء والاحقاد في كل زمان ومكان والى الآن، وما اتخذوا الإيمان الا ستاراً لما يبغون من خداع لبلوغ امانيهم. فالعلمانيون يدعون انهم يربحون اعواناً، والروحانيون يدعون انهم يكسبون ابناء للملكوت، وان الله امرهم بذلك.

الإيمان هو تعزية كبرى للضعفاء حيث يتعزون، بقوة خفية تنصفهم من الصفاة السفاحين عاجلاً او آجلاً وقالوا «ان الله يمهل ولا يهمل» وكلها ينسبونها الى عدل الله، وبهذا يتّقي القوي الله، ويتعزى الضعيف بعدل الله.

ولعل شهوة المال في الانسان، اشد جميع الشهوات تمكّناً، واصلبها تحكمّاً وابعدها اثراً في جميع فعالياته، ونراها تطغي في كثير الاحيان، وتتخطّى حدود التعقّل والمعقول، وتخرج بصاحبها عن دائرة الاتزان والتوازن، يجعله رباً، ويعبده الهاً من دون الله، واذ ذاك يحلّل لنفسه في جمعه ويحلّل لنفسه في استعماله كل سبيل، فتعمى به البصيرة، ويتحجّر القلب، يُسي لا يبصر في الوجود الا نفسه، مُتعبّداً في هيكل المال، وهو هيكل بارد كالصقيع، جامد كجوف القبر، وهو فيه عابد خاضع، ولكن في لجة من الحقارة والذل، وعري الروح من روح انسانيته، ومن اي تطلّع يخترق سجون المادة، فتضيع عليه الدنيا سيلاً الى الآخرة.

وكانت اخطار التعبّد للمال، وبالاً على الناس في مجتمعاتهم وفي عيشهم، ووبالاً اشد خطراً بالنظر الى خلاصهم الابدي. وان حظر عبادة المال، غير مقصور على الاثرياء فقط وحدهم، اذ قد يكون «الفقير المعدم اعمق تعبداً للمال من الغني».

فالمال وسيلة وليس غاية، فما ان يخرج في حكم الانسان عن حدودها، وضع له في ذات طبيعته حتى ينقلب شراً على صاحبه ثم على المجتمع.