خالد الحلّي

و نحن ننتهي من قراءة كتاب «خطوطٌ و ألوان» للدكتور رغيد النحّاس، نجد أنفسنا متفقين تماماً مع الأستاذ بسام فرنجية المحاضر في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، عندما نجده يؤكد في تقييم له نشر على غلافه الأخير إنه كتاب جميل وممتع، و لا يستطيع القاريء أن يتركه جانباً بعد قراءة سطره الأول، و هو كذلك وثيقة أدبية وسياسية و إجتماعية وشخصية هامة، كتبها أديبٌ ومفكر مرموق.

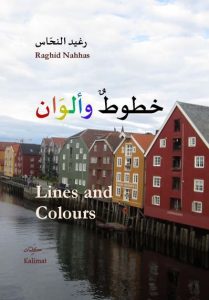

هذا الكتاب الصادر ضمن منشورات «كلمات» في سدني بـ 290 صفحة من القطع الوسط، هو الكتاب النثري الثالث للدكتور النحّاس بعد كتابيه النثريين الجميلين «طلٌّ وشرر» و «نصوصٌ عاديّة»، وقد ضم بين طياته 66 نصاً ، وكان من باب الوفاء أن يهدي المؤلف كتابه إلى عمته عائدة النحّاس التي تحبه كثيراً.

تستوقفنا في مدخل الكتاب عبارة عميقة المعاني جميلة الدلالات دونها المؤلف على صفحة مستقلة وقال فيها «من لا يقرأ بين السطور قد يُضيّع روح النص»، ثم يطالعنا بعد ذلك تمهيد للكتاب بعنوان «نقطة الانطلاق»، يستهله بالإشارة إلى أن هذا الكتاب يجمع كسابقيه بين المقالات والقصص القصيرة والنصوص، بهدف توظيف مختلف و سائل التعبير في ظل أفكاره في مرحلة معينة، سواء كانت هذه الأفكار انطباعات عن المرحلة الراهنة، أم أصداء لتجارب من أيّام الطفولة والشباب.

وعن كيفية ولادة نصوصه، يقول أن الكثير منها تأتيه فكرتها، وهو يقوم بمسيرته الصباحية اليومية في ضاحيته المتميزة بهضابها، وكثرة أشجارها ونباتاتها وطيورها وزواحفها وحشراتها وثديياتها، يضاف إلى ذلك ما أبدعته أيادي السكان في تخطيط حدائقهم، وإضفاء ألوان الحياة عليها، إذ يغذي هذا المحيط النقاء الفكري، ويسهم في قدح الفكرة الأساس، ويتجلى ذلك بوضوح أن كثيراً من الخطوط التي ستنتقل فيها الأفكار إلى لغة للتواصل تأتي مكتسية بألوان تتناسب مع شكلها واتجاهها. فكل خط يبدأ بنقطة، وكل مساحة لون تبدأ بنقطة. نقطة الانطلاق التي يبني عليها.

و لا يخفي علينا أن هذا التشابك الذي يتراءى له يجعله يطيل المسير من ناحية، و يدفعه من ناحية أخرى إلى الإسراع في العودة إلى مكتبه ليدون الأفكار قبل أن تفلت من ذاكرته، وتذهب هباءً كحلم نعلم جيداً أننا عشناه، ولكن لا نعلم تفاصيله.

وهنا، نجده يؤكد أن الأحلام بنظره، هي انعكاس لهواجس النفس نسترجع من خلالها أحداثاً مضت، منها ما أسعدنا و لا زال يسعدنا، ومنها ما أقلقنا ولا زال يقلقنا، وكثيراً ما نرى هذه الأحداث مختلطة زمنياً أو مكانياً، أو تأتينا منتقاة من عدة أحداث مختلفة فنركّبها في قصة جديدة. وربّما نحاول في كثير من تركيبنا وضع مشاعرنا قيد الاختبار لنرى إن كنا سنصل إلى حقيقة معينة.

إلا انه يرى من جانب آخر، أن القصة في بعض الأحيان تصبح مغايرة لما سبق أن حصل بشكل يجعلنا نعتقد أنها حدث مستقبليّ، بل أن لنا القدرة على التنبؤ بما سيحدث، وهذا ما يبعث الرعب أو الأمل في النقس وفق نوع المشاهدة.

ويصف الدكتور النحّاس هذا بأنه مسرح العقل الباطن، يصول فيه ويجول، ونحن في حالة غيبوبتنا المؤقتة ، و يؤكد أنه مثل غيره، ينسى معظم الأحلام ويتذكر قليلها، لكنه يستمتع بها كثيراً على اختلافها، ولا ترعبه مهما بلغت وحشيتها، بل يستمد منها مادة للكتابة.

كما يؤكد أنه إذا استثنى مرحلة بداية الطفولة، التي يغيب عنه كثير من تفاصيلها، لا يتذكر انه استيقظ برعب بسبب حلم معين سوى مرة واحدة طيلة حياته، وانه من الطريف أن الحلم لم يكن عن وحوش تحاول التهامه، أو سجان يضربه بالحديد والنار، ولا عن مسلح يحاول قتله، أو مجرم يتعرض لعائلته، بل كان الحلم مجرد مجموعة من الخطوط والألوان التي كانت تتراقص وفق تشكيلات هندسية منتظمة على غاية في الدقة والتناسق والجمال، ومع ان الحلم لم تدم مشاهدته سوى عشرين ثانية، فانه استيقظ بعدها جالساً في فراشه وهو يرتجف رعباً وعجباً وحيرةً.

و هو إذ يرى أن هذا الحلم يمكن تفسيره بعشرات الطريق، فانه يرى من جانب آخر أنه من الصعب عليه أن يوضح كيف للوحة فنية جميلة استمتع بها، أن تدفعه لردة فعل من الذعر.

و إذ يختتم الدكتور النحّاس «نقطة الانطلاق» بالتأكيد على أن ذكرى ذلك الحلم لم يبرح مخيلته منذ عشرات السنين إلى اليوم، نجده يتساءل هل ان ذلك الحلم كان النذير الأول في ترشيده إلى أنه يمكن أن يعبّر عن تفاصيل أفكاره بالخطوط والألوان؟ هل لهذا العصر الرقمي تأثير على استعماله لـ «الخطوط»؟ وهل الألوان تلح في ذهنه كما تلح لوحات فناني عصر النهضة؟ هل هي هوايته في التصوير التي جعلته يتخذ خطاً معيناً لالتقاط لوحة بكل ألوانها الطبيعية؟ أم لأنه أحب التصوير الفوتوغرافي بالكلمات؟