بقلم نتشا لافون

ترجمة: أحمد حميدة

«أين تراها تكون مدينة أور، تلك المدينة الخياليّة الرّابضة بين الأزمنة والأمكنة». صلاح ستيتيّة

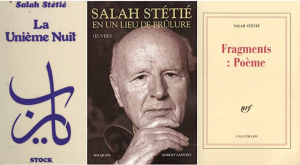

أورْ.. السّؤال الجوهريّ لكلّ شعر موتَّر نحو البحث عن معنى صميميّ للإنسان أو عن أنطولوجيا مؤسِّسة! وكان صلاح ستيتيّة، الشّاعر اللّبنانيّ الوارث لثقافتين، قد جعل من الزّمن السّحيق لتلك الأنطولوجيا.. المعيار والحجر الأساس.

منذ البدء، كان هذا الشّاعر بحكم نشأته، وبرعاية من والده، المسلم المثقّف والمستنير، الذي أتاح لابنه مزاولة تعليمه بالمدرسة البروتستانتيّة ثمّ بالمدرسة اليسوعيّة.. بالغ التأثّر بكلتا هاتين الثّقافتين. وقد أصبح غابريال بنّور بعد ذلك مرشده ودليله في دراسة الأدب، فوجّه هذا الأخير اهتمامه نحو الثّقافة الغربيّة والإرث التّليد للّغة الفرنسيّة. وبدافع من ذلك الانتماء، حدّد ستيتيّة لنفسه هدفاً، وهو تخطّي ظاهر الأشياء، واستهلّ مسيرته الفكريّة بعبور الأوطان والثّقافات، علّه يعثر على معنى ما لهويّته، أو يلامس السرّ الغامض المستكنّ في قرارة كلّ إنسان، وكانت لغته أثناء ذلك التّرحال تنضح بالتّساؤل عن الأصل وعن الوجهة. ولنقرّ ذلك بوضوح: باختراقه للأمكنة وللثّقافات، وترحّله عبر الآفاق، سيكون هاجس ستيتيّة دوماً، هو تجاوز الواقع نحو عموديّة تحمل المعنى المتسامي الذي ينشده الإنسان أنّى توجّه وحيثما كان.

وغدا الشّاعر بذلك مهرّباً للحداثة، ولكن مهرّباً يسبح عكس التيّار، ويغالب الأمواج الهادرة من حوله، متلمّساً موطأ قدم يتشبّث به. وخطاب ذلك البحث المضني والعودة من أهوال السّفر، هو الذي ينبغي لنا استنطاقه، علّنا ندرك كيف كانت أعمال ستيتيّة أعمالاً مؤسِّسة للغة ملتزمة بالذّاكرة ووفيّة لها، وكيف تشكّل هذا الخطاب من لغة تداخلت فيها أنهار الشّرق والغرب.

تجربة استثنائيّة

قد تبدو تجربة هذا الشّاعر تجربة استثنائيّة، ليس لأنّ ازدواجيّتها قد وضعتها من الوهلة الأولى بين نارين، بين وطنين وثقافتين، وإنّما بالنّظر إلى اختيارات ستيتية الشّعريّة ذاتها، التي جعلت منه إلى جانب إيف بونّفوا وفيليب جاكّوتّيه، واحداً من كبار شعراء اللّغة الفرنسيّة، الذين كرّسوا عودة الرّوح الغنائيّة إلى هذه اللّغة، وتحرّروا مرّتين من عبء التّقليد الذي طال الثّقافتين الفرنسيّة والعربيّة.

وفي هذا السّياق.. دأب ستيتيّة على المضيّ في تجربته الشّعريّة في عكس اتّجاه تجارب شعريّة أخرى كانت توصف بالأدبيّة أو الشّكليّة، والتي تولّدت عن تشنّجات العصر الحديث، إذ سرعان ما تسامَى الشّاعر عن إرادة تبسيط الخطاب الشّعريّ، وآثر البحث في المعضلات الثّابتة التي تنتهب الإنسان، والخوض في حقيقة الكلمة التي وسمت وجود هذا الإنسان دوماً بالغموض وغمرتها بأسرار.. لا تطال.

أمّا بالنّسبة إلى الشّرق، فقد جاءت هذه التجربة مجافية لنداءات روّاد النّهضة العربيّة، وللقصائد التي خلّفها لنا التّراث، وتحديداً للقصيدة التي ظلّت متقبّضة على صيغ كتابة ثابتة ومتجمّدة. وكان شعار التّجديد لديه، الذي تشكّل على خلفيّة ذاتيّة، مرتبطاً بوضع القصيد على محكّ المساءلة، وبرفض الكتابة الشّعريّة التي يقوْلبها النّظم الموزون والإيقاع الرّتيب. وكان الأمر يتعلّق، وكما يذكّرنا ستيتيّة بذلك في تحليله للأدب العربي في كتاب «حاملو النّار»، بإحياء اللّغة العربيّة وإعطائها المنزلة الرّفيعة التي تستحقّ، ومنحها صوتاً يكون أكثر ذاتيّة وفرادة، لأنّ العرب غدوا مدعوّين في عصرنا الحديث إلى إثبات وجودهم عبر اللّغة.

عبور عموديّ بين أفقين

وقد أنهى ستيتيّة بحثه باستشهاد ورد في قصيد لأدونيس «أرودْ.. ملكة الوهم»، وهو الاستشهاد الذي سيتردّد أكثر من مرّة في هذه القراءة للحداثة الشّعريّة العربيّة: «الشّعر يضرم النّار في أوراقه القديمة، يجلد أصله الطّريد. وسوف يكون مرسى القصيد الآتي هو وطن الممانعة». غير أنّ ستيتيّة، وأمام هذا القلق المزدوج، آثر اللّغة الفرنسيّة وغنائيّتها لبلورة تجربته الوجوديّة. فهل يكون في سياق بحثه عن صوت لصيق بالأصل، وعلى جذور قد تسهم في تجدّده، قد واجه تحدّيين اثنين؟ ستكون الـ«لاّ» الحديثة هي المعين الذي سينهل منه «نعَمَهُ».. «نَعَمْ».. للذّاكرة المزدوجة التي تغمّ وتعتصر كلّ إنسان مأخوذ في دوار الحداثة.

وحين يطرح ستيتيّة مسألة أُورْ، فإنّه يثير بذلك مفارقة مضاعفة: أن يكون العبور ما بين أفقين، شرقي وغربي، وألاّ ينبثق صوته إلاّ متى كان ذلك العبور عموديّاً، لا في مكان متجاوز إلى ما بعد الإنسانيّ، وإنّما في الزّمن المتمثّل في ماضٍ محدّد.

وقد كان التصوّر العربي للحياة، كما يشير إلى ذلك ستيتيّة.. تصوّراً خالياً من كلّ تمثّلٍ للزّمن ولديمومته، فليس ثمّة في ذلك الزّمن غير نقاط مبعثرة ولحظات مفكّكة.. فيها تنصهر كلّ الأزمنة. وإذا كان الزّمن هو العامل الذي جاء ليهزّ أوضاع العالم العربي منذ الغزو النّابليوني منذ سنة 1798، وبصورة أحدّ.. منذ انكساريْ 1945 و1967 اللذيْن تعرّض لهما الشّاعر في كتاباته، فبمثل ذلك الزّمن كان ستيتيّة يعمل على فتح الفضاءات والآماد. ويبدو لي أنّ الشّاعر جعل ذلك الأمد يتمدّد، وبشاعريّة لغته يعلن عن التزام صارم بفتح جسر التّواصل بين الثقافتين، الشّرقيّة والغربيّة.

أصالة في جسد الكلمات

ولم يلتفت ستيتيّة إلى الأشكال الأخرى من الأدب التي برزت مع فكرة الزّمن، سواء تعلّق الأمر بالرّواية أو القصّة أو المسرح، ولكنّه انشغل على العكس من ذلك بالدّندنة الموسيقيّة للكلمات، مقحماً في القصيد موسيقى جديدة لإعادة شحنه من الدّاخل. ففي ديوان «قراءة امراة» القريب جدّاً من القصيد النّثريّ، بدا ستيتيّة وكأنّه يريد أن يشيد قبراً لكلّ الصيغ المطوّلة للكتابة ولكلّ نثر، وذلك بتمثيل فعل «القتل» الذي طال العاشق في أوبرا «دون جوان»! وبصورة بالكاد مضمرة، تنبثق موسيقى موزارت من أوبرا «دون جيوفانّي» من خلال تفكيك الأسطورة الدّنجوانيّة، عبر نظرة هيلينا.. العاشقة التي ظلّت على قيد الحياة.

ولنفترض أنّنا بصدد قراءة نصّ شبيه بوهدة القبر، فيه تنصرع التصوّرات الدّنجوانيّة للزّمن المتراكم والمستعاد عبثاً، لتوليد زمنيّة أخرى. وهذا العمل الذي يعدّ محوريّاً في مسيرة الشّاعر، يسمح بعقد علاقة دراميّة بين النّثر والشّعر، ولكن دون الوقوع في حالة من الانفعال الخيالي. فكلّ أعمال ستيتيّة تظلّ موسومة بختم الشّعر، وغالباً ما يتمّ ذلك عبر خطاب موشًّى وصياغة محكمة وتكثيف صوتيّ للكلمات.

وحين كان الأمر لا يتعلّق بقصائده الشّعريّة، فإنّ البحوث والمقالات هي التي كانت تشغل ريشة الشّاعر، وتستحثّه على المضيّ إلى شعراء آخرين، والعبور بالقرّاء نحو آفاق أخرى، فيما تظلّ جميع أعماله وفيّة للدّندنة الموسيقيّة للّغة في كلا الإرثين، العربي والغربي. ويكون ستيتيّة بذلك قد أعرض عن كلّ أصالة حداثيّة، وعمل على التّصالح مع أصالة أكثر جوهريّة، فعثر هكذا على البلسم في العلّة: فأقحم الزّمن والأمد، مانحاً الماضي وجذوره من جديد حقّ الانخراط في الذّاكرة. ولامس في أغوار الزّمن المحتمَل هكذا.. شكل معزفه الحديث، الحامل لتلك الذّاكرة التي تهيّئ للمستقبل. ولم يسلم قياده مع ذلك لقانون الزّمن الخطيّ بكتابات رومانسيّة أو مسرحيّة، وإنّما عمل على عقف تلك الكتابات نحو أصلها الأوّل ليعثر على بذور العالم المعاصر. هكذا، لا يكون الأمد هو المرفوض.. ولا اللّغة الفرنسيّة، لغة الغيريّة المتعدّدة النّبرات، ولا الإرث الشّرقيّ وصيغه الموسيقيّة. وهكذا ظلّ الشّاعر يحدو بالكلمة نحو ذلك الجانب الآخر للزّمن وللمكان واللّغة.. ليعثر، وعلى نحو أفضل، على صوت جديد منفتح على الحاضر والمستقبل.

حينئذ.. ليس شعر ممانعة هو ذاك الذي أسّس لغة ستيتيّة، وإنّما هي شعريّة يطلق قوسُها أصواتاً لصياغة لغة «في ما وراء اللّغة».. التي هي لغة القصيد. «لغة في ما وراء اللّغة»: وفيها دعوة إلى مرافقة الشّاعر الذي يحلم بشعر قادر على فتح المعنى «في ما وراء المعنى» لملامسة حقيقة الإنسان.

ولغة ستيتيّة الفرنسيّة التي كانت وريثة للّغة العربيّة، لغته الأمّ، هي الإناء العتيق الذي سيرتوي منه الشّاعر، ليجعل منها مدينة أور، أو الحيّز الذي ينعقد عنده في المابين.. اللّقاء بين اللّغتين.